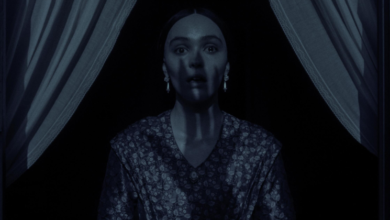

Los que habitan el silencio: “Párpados Azules”

A veces, las películas no dicen nada, y sin embargo lo dicen todo. Así es Párpados Azules, la ópera prima de Ernesto Contreras, que más que un relato, es una espera. Una espera que se alarga como sombra en la tarde, donde los personajes apenas si se tocan, pero donde uno puede escuchar, entre sus gestos apagados, un grito leve que pide no ser olvidado.

Marina (Cecilia Suárez) trabaja en una fábrica de uniformes. Un día recibe un viaje, un premio que bien podría haber sido una burla del destino. No tiene con quién compartirlo. Y cuando uno no tiene a nadie, hasta el paraíso huele a encierro. Entonces aparece Víctor (Enrique Arreola), que dice haber ido con ella a la secundaria, pero no importa si miente o no. En este mundo donde nadie se acuerda de nadie, cualquier coincidencia puede ser salvación.

La película transcurre en Ciudad de México, pero podría ser cualquier ciudad: gris, hostil, veloz. Como esas calles donde uno camina sin levantar la vista, con el corazón adormecido. Lo que hace Contreras es detener ese vértigo. Congela el tiempo para mirar de cerca a estos dos seres que, si algo tienen, es la necesidad de ser mirados con afecto. No hay en ellos grandeza ni destino, sólo un anhelo sencillo: dejar de ser extraños.

Con una estructura austera, casi mínima, Párpados Azules se construye con lo que casi no se dice: silencios largos, miradas sin rumbo, pausas que parecen eternas. Y ahí está la magia. El director sabe que a veces el alma no se muestra con palabras, sino con los vacíos. Cecilia Suárez y Enrique Arreola no actúan, habitan. Se mueven como quien lleva en la piel la costumbre del fracaso, pero aún guarda un atisbo de esperanza.

La música de Dave Berry, con ese tema como eco de otro tiempo —“The Strange Effect”—, acompaña como si viniera desde un radio viejo en la cocina, como si se colara entre los objetos de la vida rutinaria. Es un lamento dulce, un murmullo que sostiene la melancolía sin que caiga del todo.

Más que una historia, Párpados Azules es un testimonio de lo que somos cuando nadie nos ve. Es el retrato de los que nunca aparecen en las fotos del éxito, los no convidados, los que se sientan al fondo. Pero también es un gesto compasivo, casi poético, hacia esa fragilidad que todos cargamos y escondemos.

Contreras no busca respuestas. No promete redención. Solo nos deja contemplar, por un instante, cómo dos vidas apagadas pueden rozarse y encender una chispa breve, suficiente para recordarnos que todavía hay algo por sentir.

Porque incluso entre la soledad más espesa, el alma —si no se ha muerto del todo— aún puede abrir los ojos. Aunque sólo sea para ver que el otro también está ahí. Esperando. Como nosotros. Como todos.