La familia Fabelman y el viaje de Spielberg hacia sí mismo

Hay películas que se sienten como si te hubieran contado un secreto en confianza, y Los Fabelman es justo eso: Spielberg invitándote a su sala, poniéndote un café, y dejando que husmees en sus recuerdos más luminosos y también en los más incómodos. No es que se ponga melodramático, más bien juega con la ironía y la nostalgia como quien sabe que el pasado es un terreno pantanoso, pero irresistible.

La historia va de Sammy Fabelman, un chamaco judío de Nueva Jersey en los cincuenta, que descubre su vocación el día que ve El espectáculo más grande del mundo en el cine. Esa escena del tren chocando se le queda tatuada en el cerebro, y pronto anda filmando el accidente con un tren de juguete y la cámara casera de su papá. Spielberg convierte este momento en una especie de bautismo artístico: la chispa que lo lleva a obsesionarse con capturar la vida, frame por frame.

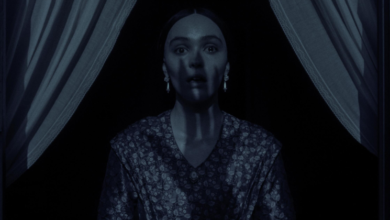

Pero la cámara de Sammy no solo sirve para recrear accidentes; también graba lo que la gente no quiere ver. Y ahí está el corazón de la película: el cine como herramienta para descubrir verdades que preferirías ignorar. Mientras su familia se muda de ciudad en ciudad —de Arizona a California—, Sammy lidia con un papá ingeniero que ve el cine como un pasatiempo inútil, una mamá pianista que es un torbellino de energía y tristeza, y un tío excéntrico que le suelta la bomba: “el arte y la familia siempre van a estar peleados”.

En medio de todo, hay antisemitismo en la escuela, un romance raro con una cristiana devota, y la certeza de que en casa se está gestando un drama mayor. Porque el gran golpe emocional llega cuando Sammy descubre, editando unas vacaciones familiares, que su mamá está enamorada de Bennie, el mejor amigo de su papá. Spielberg filma este hallazgo como si fuera un thriller íntimo: sin gritos ni escándalos, solo imágenes que lo dicen todo.

Los Fabelman no es el típico despliegue de efectos y aventuras de Spielberg. Aquí no hay dinosaurios ni extraterrestres amistosos; lo que hay son silencios incómodos, miradas que pesan y un humor suave que impide que la cosa se vuelva solemne. Es un retrato de iniciación —un coming of age— contado en viñetas: la peli de guerra con los boy scouts, la filmación en la playa que altera jerarquías escolares, la conversación con John Ford que le da a Sammy su brújula creativa.

La cinta se mueve entre la idealización y la crudeza, como si Spielberg quisiera decirnos que la memoria siempre es ficción, pero que eso no la hace menos verdadera. El resultado es un homenaje doble: al cine como refugio y como espejo deformante, y a la gente —imperfecta, contradictoria, inolvidable— que nos impulsa a seguir filmando la película de nuestras vidas.