La tragicomedia de Sean Baker que desmonta el mito de la prostituta redentora

Hay películas que parecen surgir de los márgenes, donde el cine todavía respira, lejos de la industria que uniforma los sueños. Anora de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, pertenece a ese territorio. Es una historia sobre una stripper de Brooklyn —Ani, interpretada con un fulgor sucio por Mikey Madison— que se casa con el hijo mimado de un oligarca ruso. El relato podría haber sido un cuento de hadas moderno, pero Baker lo invierte desde la raíz. No hay redención ni rescate; solo el espejismo del lujo y el eco vacío de una promesa que nunca existió.

Baker lleva más de dos décadas hurgando en los márgenes de la sociedad norteamericana. Sus personajes —pornógrafos, prostitutas, soñadores de motel— están siempre un paso más allá del decorado, donde la comedia se mezcla con el desastre. En Anora, como en The Florida Project o Red Rocket, el autor evita la miseria decorativa; no tiñe sus escenarios con grises ni mugre. Prefiere los colores saturados, la luz que hiere, la textura pop que descoloca. Como si dijera: lo que duele también puede ser hermoso.

Ani, la protagonista, no encaja en el arquetipo de la “prostituta con corazón de oro”. No es amable, ni dulce, ni maternal. Se casa por dinero, no por amor. Pero Baker filma su travesía con una empatía que no se disfraza de moralismo. En su universo, la compasión no es un juicio, es una mirada. Ani se lanza al vacío con entusiasmo, sin advertir que su nuevo mundo —Vegas, mansiones, trajes y copas— es solo una escenografía del desprecio.

El cuento de hadas que se pudre

El director reconoció que el primer acto de Anora está concebido como una comedia romántica abreviada. Todo es luz, música y vértigo. La cámara la sigue en el club, la acompaña en Las Vegas, gira alrededor de su cama redonda mientras la ciudad brilla detrás. El amor aparece envuelto en papel metálico. Pero el segundo acto destruye ese espejismo. Baker lo había advertido: “Doy al público su comedia romántica y luego la borro con una sobredosis de realidad”.

El resultado es una tragicomedia sobre la ilusión del ascenso, una parábola de clase y deseo. Ani cree escapar del club de striptease hacia una vida “mejor”, pero lo que encuentra es la versión más cruel del sueño americano: la riqueza como cárcel. El joven Ivan —el oligarca inmaduro— la trata como un juguete, y su entorno social la observa con el desprecio reservado a los cuerpos sin apellido.

Un espejo para el mito

En el cine, las trabajadoras sexuales han sido casi siempre satélites del deseo masculino. Desde Iris Steensma en Taxi Driver hasta Vivian Ward en Pretty Woman, el guion las usa para que otro se redima. Baker desmonta esa estructura. Ani no es una musa ni una víctima; es el centro. Su historia no decora la de nadie. Su caída es suya.

El propio Baker cita a Fellini y su Noches de Cabiria como punto de partida, aunque lo que obtiene es la inversión total del mito. Cabiria lloraba pero seguía creyendo; Ani ríe mientras todo se derrumba. Ambas miran a la cámara en el último plano, desafiando al espectador. Fellini dejaba una sonrisa entre lágrimas; Baker deja una mueca, algo entre la derrota y la lucidez.

El ojo sucio del realismo

A diferencia del realismo sombrío que suele acompañar las historias de marginalidad, Baker prefiere el brillo artificial, el neón sobre el asfalto. Su cinematógrafo Drew Daniels lo acompaña con una estética que evita el “drab look”, esa tendencia a volver gris la pobreza. “Es condescendiente”, dice el director. “Quise ver el mundo con los ojos de quienes viven allí.”

En Anora, Brooklyn y Brighton Beach se convierten en escenarios de una odisea íntima. Las calles parecen resplandecer con la misma energía que los sueños de su protagonista. El color rojo —en bufandas, trajes, luces— recorre toda la película como un pulso. Es el color del deseo, pero también de la advertencia. Baker lo tomó prestado de Vampyros Lesbos de Jesús Franco, un guiño que convierte el erotismo en un elemento del lenguaje, no en su propósito.

Cine sin armas, ni estrellas, ni redención

Baker se propuso filmar una historia de gangsters sin pistolas. Su cine no necesita violencia explícita para mostrar la brutalidad del poder. La humillación es más efectiva que un disparo. El desprecio, más letal que una bala.

En sus películas no hay héroes ni redentores. Incluso sus actores son, en su mayoría, desconocidos. Baker desconfía de las estrellas: teme que su presencia rompa la frágil ilusión de realidad. Solo una vez recurrió a un nombre grande —Willem Dafoe en The Florida Project— y el resultado fue un equilibrio improbable entre la fama y la verdad.

Su proceso de creación es obsesivo. Filma, se retira seis meses y regresa al material como si lo hubiera encontrado en un callejón. “Necesito olvidar lo que hice”, confiesa. “Quiero volver a él como un documentalista que busca sentido en el caos.” De ese caos surge una coherencia casi orgánica: planos sostenidos, silencios, rostros que el montaje no interrumpe.

Entre la comedia y el abismo

Lo que distingue a Baker no es solo su empatía, sino su sentido del humor. En Anora hay comedia física, casi slapstick. Situaciones ridículas que rompen la tensión. Pero el humor no suaviza el drama; lo expone. “Incluso en lo trágico hay algo absurdo”, dice. La risa funciona como espejo del desamparo.

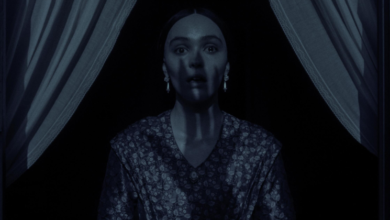

La cámara, a menudo, se acerca tanto al rostro de Ani que la distancia desaparece. En un momento, el lente se lanza directo a su grito, como si quisiera entrar en su garganta. Es un recurso extremo, pero necesario: el grito no es solo sonido, es la afirmación de que ella existe más allá del decorado.

La frontera invisible

Baker es consciente de que su obsesión por el sexo y la marginalidad le ha generado sospechas. “La gente cree que soy un pervertido, un horndog”, bromea. Pero su método tiene poco de voyeurismo. Se sumerge en los entornos que filma, conversa con las bailarinas, se deja impregnar por la atmósfera. Lo hace con torpeza, con pudor, pero sin fingir distancia. A veces, admite, se adentra demasiado. “Encuentro romántico aquello que debería observar con cuidado”, dice, sabiendo que esa mezcla de atracción y peligro es parte de su arte.

En el fondo, su filmografía es una exploración de cómo la cultura popular fabrica sus propios mitos de ascenso y caída. En los años cincuenta, el sueño era la casa y el coche. Hoy, dice Baker, “es la fama y el dinero”. Anora refleja ese desplazamiento: la stripper que imagina que casarse con un millonario es ganar la vida. Una ilusión tan vieja como el cine.

El eco del final

El último plano de Anora es una declaración. Ani mira el anillo que le devuelve un amante frustrado. Hay tristeza, pero también claridad. No hay moraleja, ni cierre. Solo un espejo. Como si Baker dijera: esto es lo que somos, un país de promesas vacías, donde el amor se mide en billetes y la belleza se filma con luces de neón.

El cine de Sean Baker —y Anora como su culminación— revela la ternura que se esconde en los márgenes. No la ternura ingenua, sino la que sobrevive al desencanto. Su cámara no juzga, observa. No limpia la suciedad, la ilumina. Y en ese gesto hay más humanidad que en todas las historias de redención que Hollywood repite como un rezo.