Herbie Nichols: El pianista que soñaba en clave menor

Había una vez un hombre en Harlem, llamado Herbie Nichols. Caminaba por las calles con los bolsillos llenos de acordes extraños y los zapatos rotos de tanto patear la sombra de su propia música. Nació en San Juan Hill, Manhattan, un rincón de Nueva York que ya no existe, como tantos sueños que se tragó el concreto. Su madre venía de Trinidad, su padre de St. Kitts, y el niño creció en Harlem rodeado de jazz, colillas de cigarro y cielos turbios.

Herbie era un tipo callado. No el tipo de callado que oculta algo, sino el que escucha la lluvia y le pone armonía. Su piano no sonaba como el de los demás. No era swing, no era bop, no era New Orleans, aunque llevaba algo de todo eso. Era como si Erik Satie se hubiera fumado un cigarro con Thelonious Monk en un cuarto sin ventanas mientras Béla Bartók tocaba ritmos caribeños en una máquina de escribir oxidada.

Tocó con bandas de Dixieland para pagar la renta, aunque aquello le supiera a cartón mojado. Se deslizaba por los clubes con la discreción de un poeta que no necesita escenario. No le gustaba la competencia musical. Minton’s Playhouse, templo de la improvisación y la gloria be-bop, le parecía una jungla de egos. Pero ahí conoció a Monk, su hermano espiritual en la disonancia elegante.

Lo reclutaron en el Ejército en el 41, lo mismo que a tantos otros. Cuando regresó de la guerra, nadie lo esperaba con una grabadora encendida. Era solo un tipo más con un sombrero barato y demasiadas ideas.

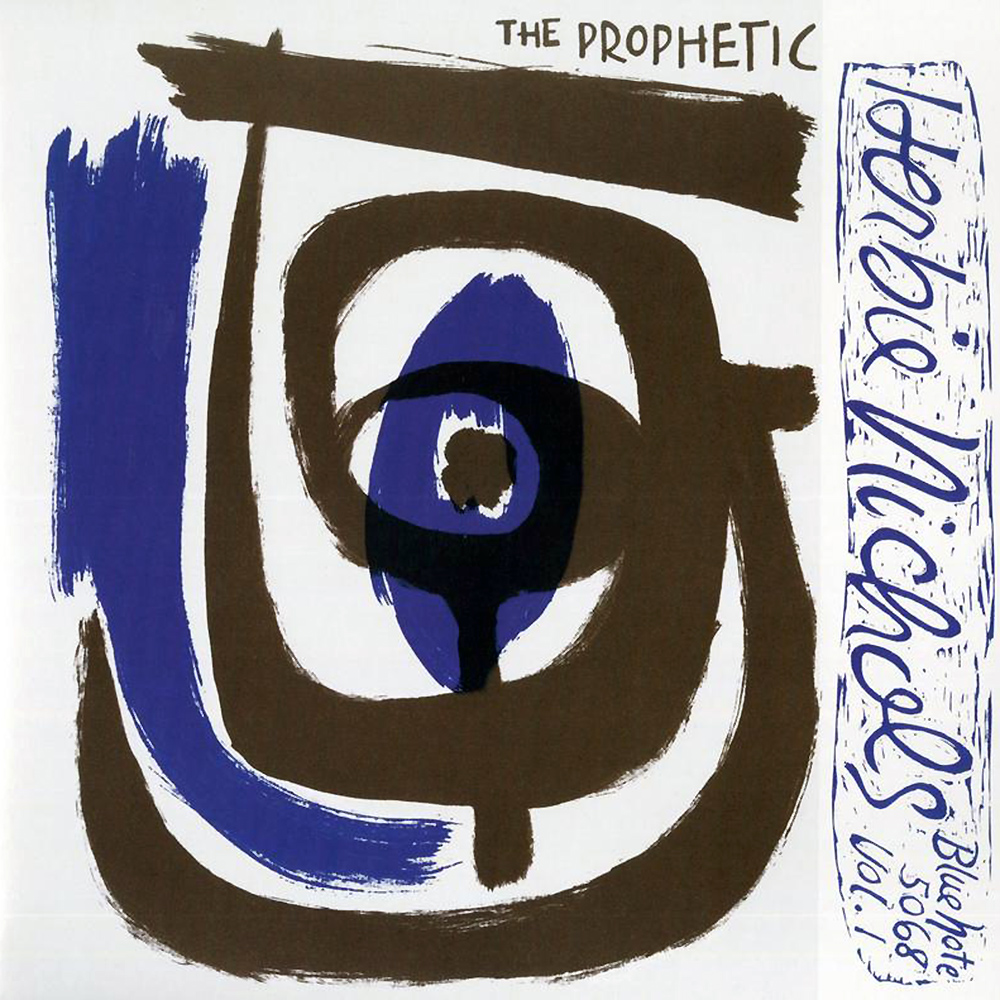

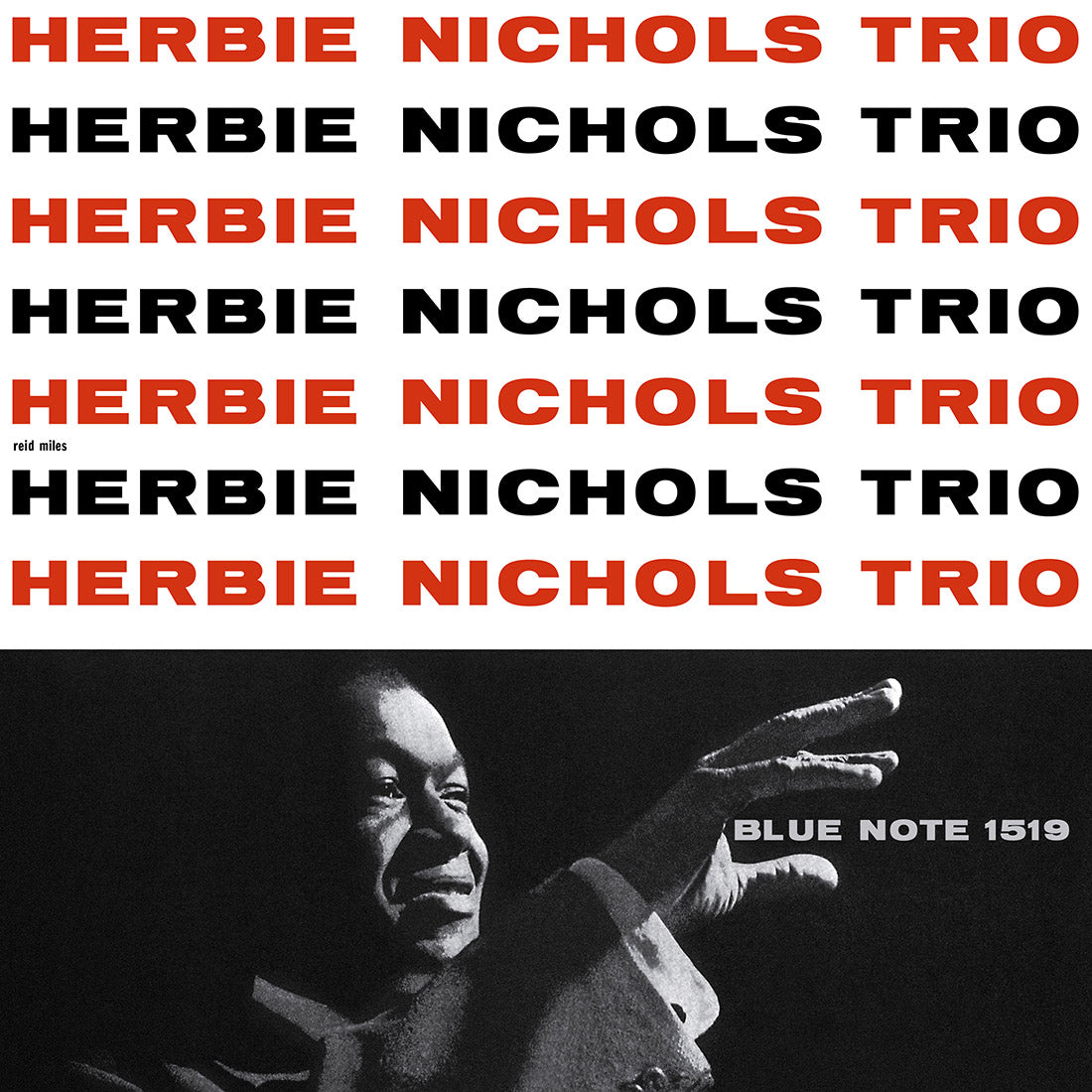

Insistió durante años a Alfred Lion, el jefe de Blue Note, que lo dejara grabar. Le mostró composiciones que parecían pinturas abstractas con títulos como “Cro-Magnon Nights” o “House Party Starting”. Lion dudaba. Pero Herbie insistía. Insistía con esa fe que solo tienen los que caminan a contracorriente.

En el 55 y el 56 le dieron tres sesiones. Grabó como quien escribe cartas a una amante que nunca responderá. Muchas de esas grabaciones no salieron hasta después de su muerte. Una de sus canciones, “Serenade”, fue rebautizada con letra como Lady Sings the Blues y se convirtió en un estandarte de Billie Holiday. A Nichols no le importó. No era fama lo que buscaba. Era resonancia.

En el 57 hizo su último disco para Bethlehem Records. Luego el silencio. La música siguió sonando en su cabeza, pero nadie más parecía oírla. Murió en 1963 de leucemia, sin fanfarrias, sin aplausos. Solo, como había vivido.

Y sin embargo, algo quedó. Roswell Rudd tocó sus temas. Steve Lacy lo redescubrió. El Herbie Nichols Project exhumó composiciones de la Biblioteca del Congreso. En 2024, un trío de locos hermosos sacó un disco llamado Tell the Birds I Said Hello, y ahí estaba Herbie, aún tocando desde el más allá.

Herbie Nichols fue un viajero del jazz que nunca dejó casa. Un tipo que mezcló la locura con la geometría, que le puso alma a lo imposible. Nunca tuvo su momento de gloria, pero no lo necesitó. Porque hay músicos que arden como fósforos. Y otros, como Herbie, que laten lento, como una estrella lejana que todavía está enviando luz.

Y si escuchas con atención, aún puedes oírlo.

En una esquina.

En una nota.

En el temblor de un piano que nadie afina.