El Padrino: crimen, familia y maquinaria de sueños en Nueva York y Sicilia

Nueva York, 1972. Hay una ciudad que respira humo, acero y avenidas como arterias abiertas, donde los cuerpos de los hombres se desplazan como fichas de dominó bajo el mando invisible de un Don, un hombre que no solo hace negocios, sino que dicta el ritmo de la vida y la muerte. Francis Ford Coppola se enfrenta a la cámara, al estudio y a su propia herencia italiana, con un guion que se retuerce entre los dedos como una serpiente. El Padrino no es simplemente una película; es un organismo que respira desde el corazón de la Cosa Nostra hasta los ojos del espectador, una visión microscópica de la familia Corleone que muta y crece con cada escena, con cada bala perdida, con cada mirada de Marlon Brando.

La historia comienza en un verano saturado de sol y tensión, en 1945, en medio de la boda de Connie Corleone, hija de Don Vito, el hombre que mueve hilos invisibles y da órdenes que se cumplen con la precisión de un reloj suizo. Amerigo Bonasera, funerario con el corazón herido y la justicia convencional insuficiente, acude al Padrino. Le pide un favor que no se puede pagar con dinero: venganza. Brando, con su rostro inflado y su voz cavernosa, transforma ese favor en un ritual, una deuda de sangre y lealtad. Cada beso de mano, cada susurro de respeto, es un golpe sordo en la conciencia moral del espectador. Aquí empieza la danza de la violencia, disfrazada de cortesía y tradición.

Paramount Pictures compró los derechos del libro de Mario Puzo antes de que nadie supiera qué diablos era El Padrino. Ochenta mil dólares, el precio de un manuscrito que olía a tinta, a ambición y a sangre. Los ejecutivos, encogidos de miedo y fascinado por las cifras, buscaban un director, alguien que pudiera manejar la criatura sin que se les escapara de las manos. Le dijeron que Coppola no estaba listo, que era demasiado joven, demasiado inexperto, pero él aceptó, arrastrando consigo la experiencia de un hombre que había ganado y perdido premios, pero nunca respeto. La producción se convirtió en un campo de batalla paralelo: el estudio contra el director, los actores contra el estudio, el guion contra el tiempo. Todo mezclado como droga barata en la barra de un bar.

La elección de Marlon Brando como Don Vito fue otra guerra en sí misma. Paramount quería a Borgnine, a Olivier, a cualquier otro que no tuviera el temperamento explosivo de Brando. Coppola amenazó con abandonar el proyecto si no conseguía a Brando. El actor, siempre impredecible, puso bolas de algodón en sus mejillas, oscureció su cabello, enrolló su cuello y se presentó ante la cámara. La prueba de pantalla fue una revelación y un desafío: Hollywood no sabía qué hacer con un hombre que podía convertir el silencio en autoridad. Brando ganó, no por dinero, sino por poder, y el set se transformó en un santuario de tensión y respeto mal entendido.

Al Pacino, joven, nervioso, el Michael Corleone que se mueve entre la guerra y la familia, es otro milagro de casting. Coppola lo había elegido para un rol que requería inocencia y malicia al mismo tiempo, la metamorfosis de un marine condecorado en el implacable jefe de la mafia. La evolución de Michael es un mapa de violencia contenida, donde la sangre de sus hermanos, la traición de su cuñado y la muerte de su amada Apollonia dibujan la línea que separa la familia del crimen. Cada disparo, cada mirada calculada, cada silencio es un capítulo de aprendizaje brutal.

La historia de la familia Corleone se despliega en un tiempo que es más que cronológico: 1945 a 1955, una década que contiene traiciones, muertes y alianzas. Sonny, el hermano mayor, violento y temerario, es el primero en caer, emboscado en una caseta de peaje. Fredo, blando y desprevenido, se pierde en su propio destino. Y Michael, el hijo más pequeño, hereda el reino de cadáveres, traiciones y cuentas pendientes. El Padrino no glorifica la violencia; la convierte en un lenguaje poético. Cada muerte, cada negociación, cada caballo decapitado en la cama del productor Woltz es un poema negro que oscila entre la tradición siciliana y la América corporativa.

El guion es otra bestia: Puzo, Coppola y Towne se enredan en un laberinto de páginas arrancadas y reescritas, notas pegadas en cuadernos, borradores que reflejan una obsesión casi psicótica por la fidelidad cultural y la narrativa de poder. La palabra “mafia” se elimina, “Cosa Nostra” se sustituye, y la película sobrevive, intacta, mientras la Liga de Derechos Civiles observa, exige, protesta y finalmente da su bendición. Hollywood y la tradición italiana colisionan, pero la película emerge, como un dinosaurio, implacable y perfecta.

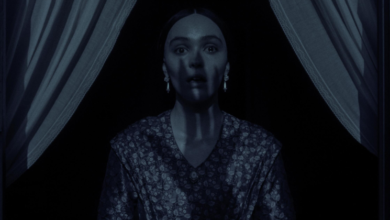

La violencia no es un accidente. Es coreografía: la matanza en el restaurante Louis del Bronx, el asesinato del Capitán McCluskey, la planificación de Michael mientras su sobrino es bautizado, cada disparo sincronizado con la liturgia de la familia, cada bala un instrumento de poder. Y Coppola dirige con la precisión de un cirujano: las sombras, la luz, los interiores de Sicilia, la piedra antigua y los pasillos de Nueva York, cada plano es un corte en la carne de la historia.

La música de Nino Rota es el latido del corazón de la familia. No hay banda sonora casual; hay una respiración, un lamento, una amenaza que envuelve a los personajes y los convierte en figuras mitológicas. Coppola y Rota, como alquimistas de imagen y sonido, crean un espacio donde la lealtad y el asesinato son equivalentes, donde el amor familiar y la traición conviven en la misma habitación.

El impacto es inmediato. El Padrino se estrena, arrasa taquillas, cambia la carrera de Brando, lanza a Coppola al olimpo, y convierte a Pacino en icono. Crítica y público coinciden: es una de las películas más importantes de la historia, una obra que define el género de gánsteres y reescribe las reglas de Hollywood. Premios Óscar llegan como balas, y la película se convierte en inmortal. La Biblioteca del Congreso la selecciona, porque hay algo en la sangre de los Corleone que trasciende la pantalla: la verdad, aunque deformada, del poder humano.

Reestrenos, remasterizaciones, el mito sigue. La máquina de cine no se detiene. Coppola, en su escritorio, recordando el peso de cada decisión, el riesgo de cada escena, la resistencia del estudio, la presión de actores, de ejecutivos, de la tradición y la modernidad. El Padrino, como un organismo vivo, continúa respirando, enseñando la anatomía del poder, la economía de la traición, la geografía de la violencia familiar.

Y ahí está Michael, sentado, la puerta cerrada detrás de Kay, su mirada fija en el futuro. La familia Corleone ha sobrevivido, la ciudad se ha ajustado al ritmo de su imperio invisible. El espectador sale del cine con un sabor a hierro y a nostalgia, consciente de que acaba de presenciar algo que no puede ser olvidado. Coppola, Puzo, Brando, Pacino: arquitectos de un mundo donde la sangre y la lealtad no se negocian, donde cada gesto es un contrato de vida y muerte.

El Padrino no es un filme para ser visto; es un virus que se instala en la conciencia, una operación quirúrgica de emociones, poder y violencia. La familia Corleone, atrapada entre la tradición siciliana y la modernidad estadounidense, nos enseña que el crimen, la lealtad y la muerte están tejidos con la misma fibra que el amor familiar. Y cuando la puerta se cierra suavemente, cuando el nuevo Padrino se convierte en el hombre que dicta la vida y la muerte de todos, sabemos que hemos sido testigos de algo más que cine: hemos visto el nacimiento de un mito, respirando, latiendo, implacable.