La rebelión de la naturaleza en Frankenstein

Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein; o, el moderno Prometeo, tenía apenas dieciocho años y el mundo atravesaba una fiebre de fe en la razón. La Ilustración había instaurado la convicción de que el conocimiento científico era la llave para dominar la naturaleza, y la Revolución Industrial comenzaba a transformar esa idea en realidad palpable. Pero Shelley, hija de un filósofo radical y de una feminista pionera, intuyó que detrás de esa ambición de dominio se escondía una tragedia moral: la ruptura entre el hombre y la naturaleza.

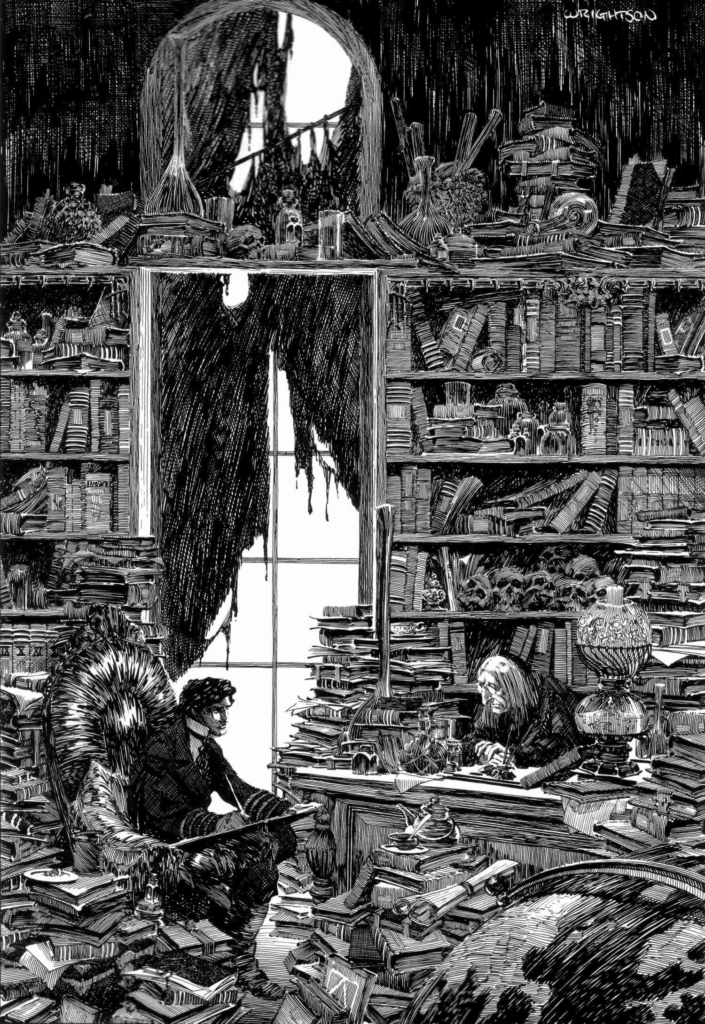

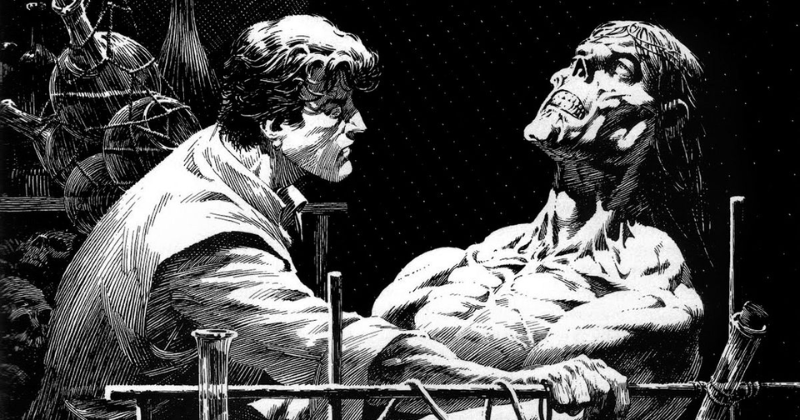

La novela puede leerse como un mito moderno sobre esa fractura. Víctor Frankenstein, el joven sabio que pretende dar vida a la materia inerte, encarna el espíritu prometeico del siglo XIX: la confianza en la ciencia como sustituto de los dioses. Pero su creación, el monstruo —más humano que su creador—, se convierte en el espejo donde la razón contempla su propio extravío. Shelley no condena el conocimiento, sino su arrogancia: la pretensión de que el hombre puede manipular los misterios de la vida sin asumir las consecuencias éticas de su poder.

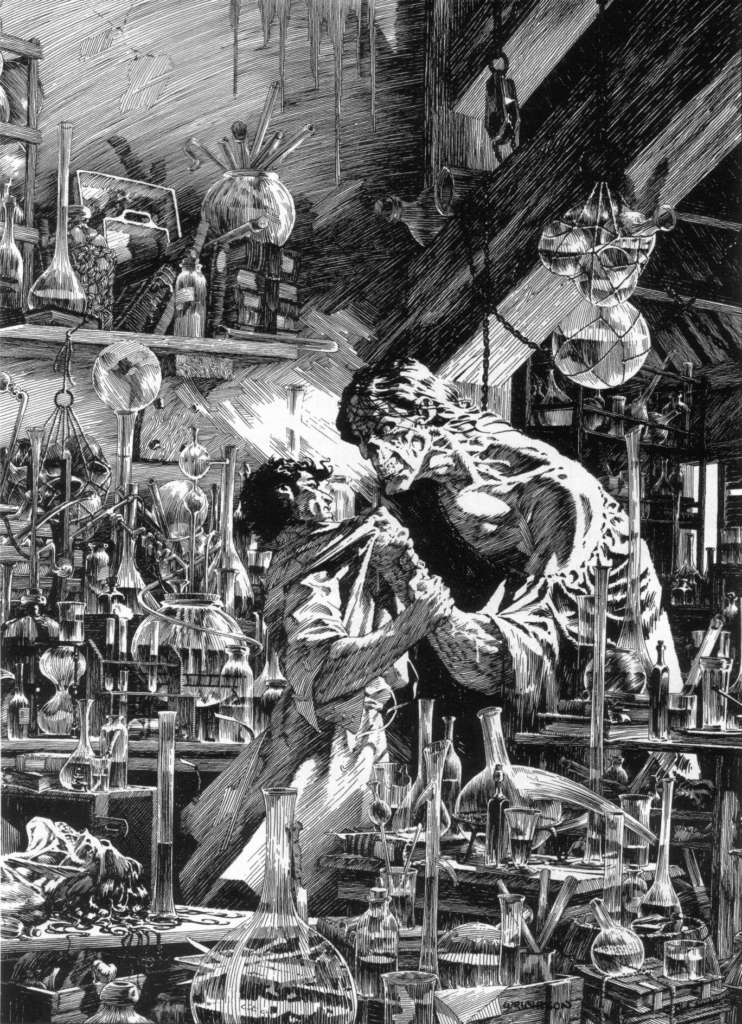

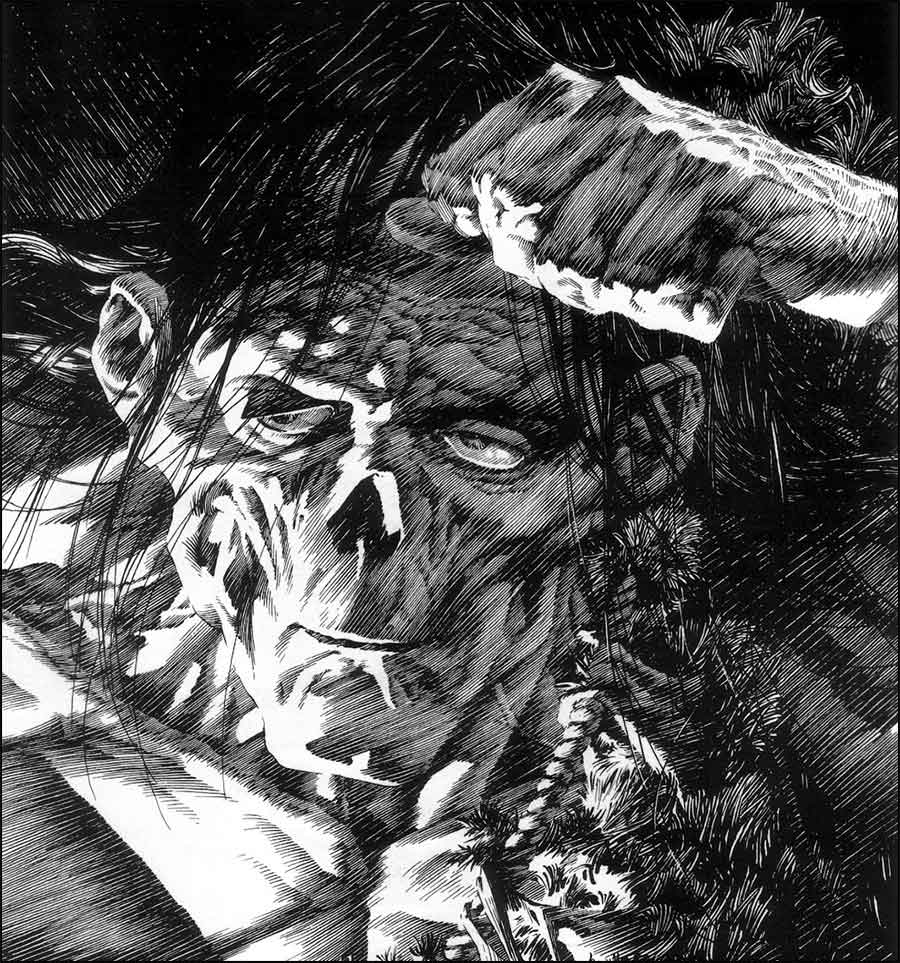

La naturaleza, en el universo de Frankenstein, no es un telón de fondo pasivo, sino una fuerza viva que observa, juzga y, finalmente, se venga. Los paisajes glaciares, las tormentas eléctricas, los deshielos y las montañas actúan como una presencia moral. En ellos se percibe una advertencia: el hombre que se erige en creador debe pagar el precio de su hybris. La criatura de Frankenstein —formada con restos de cadáveres, animada por la ciencia— simboliza el retorno de lo natural en su forma más grotesca: lo vivo rebelándose contra la razón que lo concibió.

Shelley escribió su obra en una época en la que el Romanticismo oponía el sentimiento a la razón, la intuición a la lógica mecánica. En su Frankenstein, esa tensión alcanza una dimensión trágica. El conocimiento, despojado de empatía, conduce al aislamiento y la culpa. Frankenstein destruye su propio mundo en nombre del progreso; su criatura, condenada al rechazo, busca amor en un universo donde la razón ha suplantado a la compasión. Ambos son víctimas de una misma enfermedad: el olvido de la naturaleza interior, aquella que comparte con la tierra su fragilidad y su misterio.

Leído hoy, Frankenstein no es sólo un relato gótico ni una advertencia científica. Es una parábola sobre el límite del conocimiento y la necesidad de reconciliar la inteligencia con la vida. La razón, sin sensibilidad, degenera en soberbia; el conocimiento, sin ética, produce monstruos; y la naturaleza, tarde o temprano, devuelve al hombre el reflejo de su desmesura. En esa lección —tan vigente en tiempos de biotecnología y crisis climática— se cifra la modernidad trágica de su obra.